卵殻膜を知る

土台から肌を美しくする細胞のカギとなる成分、卵殻膜。

神秘的な可能性に魅了され、10年を超えて私たちが研究を続ける、

その美容成分についてご紹介します。

卵殻膜とは?

-

命を育む0.07mmの膜。

卵殻膜とは卵の殻の内側にある薄い膜のこと。

厚さはわずか0.07mmにも関わらず、菌やウイルス、紫外線といったあらゆる外敵からヒナを守り、誕生までを導く発育器の役割も果たします。21日間のうちに100億個もの細胞を生み出す、驚異のチカラを秘めた天然素材です。

-

民間療法から、先端医療まで。

卵殻膜のチカラは私たちが知るよりずっと昔から注目されてきました。400年も前に編集された中国の薬学書「本草綱目」に薬として紹介されていただけでなく、日本の相撲界においては現在でも卵殻膜を傷の治療に使うこともあります。またノルウェーでは卵殻膜から人口皮膚を開発する企業も登場しており、その活用事例は広がっています。

卵殻膜の働き

-

東京大学との共同研究。

明らかになった

健康・美容とのかかわり。古くから健康や美容への効能を期待されながらも、実用化が難しかった卵殻膜に着目し、アルマードは大学や様々な機関と研究を進めてきました。なかでも東京大学との研究成果が2007年に世界的科学専門誌「Cell & Tissue Research」に掲載されたことで、卵殻膜研究において国際的な評価を確立しました。

-

美しい肌に欠かせない

Ⅲ型コラーゲンをつくる。年齢を感じる大人の肌と、ふわふわもっちりの赤ちゃん肌。ふたつの差を生むのは「Ⅲ型コラーゲン」というタンパク質です。Ⅲ型コーゲンは数あるコラーゲンのなかでも若々しさと健康維持に必要な成分でありながら、残念ながら食材やサプリからは摂取できません。

アルマードは研究を進めるなかで、卵殻膜がⅢ型コラーゲンの増加を促すことを発見しました。卵殻膜は、Ⅲ型コラーゲンを体内で「つくる」ときに重要な役割を果たすチカラを備えていたのです。

-

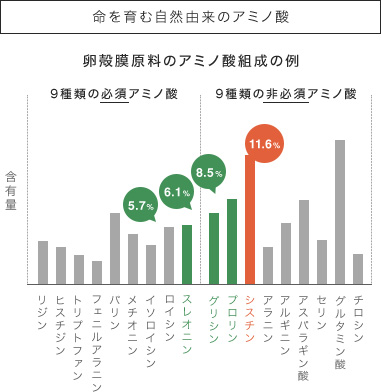

天然美容成分の宝庫。

卵殻膜は、18種類のアミノ酸やコラーゲン、ヒアルロン酸を自然に含んでいるだけでなく、人の肌に近いアミノ酸組成をしているため、化粧品として肌なじみが良いのも特長です。また、シミやそばかすに作用する美白成分「シスチン」も多く含む、天然美容成分の宝庫として注目を集めています。

卵殻膜の可能性

-

進化し続ける、

アルマードの卵殻膜。アルマードの卵殻膜素材は、2014年以来一年ごとに改良を重ね、進化を続けています。たとえば肌への刺激や臭気は年々弱める一方で、原料から抽出される単位あたりのアミノ酸量は増加させています。自社で研究を行い、その成果に基く商品を開発できる、アルマードならではの卵殻膜です。